四川省人民医院心内科 陈旸 谭刚 郑伟 赖金川

【病例简介】

患者女,50岁,因“发现血压升高8年,晕厥数次”入院。入院前8年,患者多次测量发现血压升高,最高达230/100mmHg,自服美托洛尔、复方降压片等控制血压尚可,伴头晕、头痛、乏力,曾多次无明显诱因发生晕厥,伴有意识丧失,与体位改变无关,持续数分钟后意识恢复,无视物旋转、双眼凝视、胸闷、胸痛、恶心、呕吐、四肢抽搐麻木、舌咬伤等症状,在院外诊治无效,门诊以“晕厥待诊?”收入我科。患者患病以来精神食欲可,大小便正常,睡眠正常,体重无明显变化。

既往史及个人史:糖尿病史9年,自服降糖药,未进一步诊治;否认先心病、癫痫、肾脏病等基础疾病史;无外伤史;否认烟酒嗜好史;已停经,既往月经正常,已婚已育;家族中无晕厥史。

体格检查:体温36.7℃,脉率79次/分,呼吸率20次/分,血压145/92mmHg,步入病房,发育正常,无多毛、痤疮及满月脸,营养中等,神志清醒,查体合作。皮肤黏膜无黄染及紫绀,全身浅表淋巴结未见明显肿大。头颅五官无畸形,颈软无抵抗,颈静脉充盈,甲状腺未扪及肿大。胸廓对称,双肺呼吸音清,未闻及明显干湿啰音。心界不大,心率7次/分,律齐,主动脉瓣听诊区第二心音(A2)大于肺动脉瓣听诊区第二心音(P2),各瓣膜区未闻及明显杂音。腹软,剑突下及上腹轻压痛,无反跳痛、肌紧张,肝脾未扪及,肝肾区无叩痛,移动性浊音阴性。双下肢不肿,四肢肌力正常,生理反射存在,病理反射未引出。双侧肢体脉搏正常,血压差<5mmHg,颈、胸、腹及双肾区均未闻及明显血管杂音。

【诊治经过】

入院辅助检查

心电图示窦性心律,未见明显异常改变;血常规、大小便常规及血气分析正常;肝肾功能及生化检查:随机血糖8.36mmol/L,血尿素氮(BUN)5.65mmol/L,肌酐(Cr)46.9μmol/L,丙氨酸氨基转移酶(ALT)29U/L,天冬氨酸氨基转移酶(AST)38U/L,肌酸激酶(CK)33U/L,肌酸激酶同工酶(CK-MB)25U/L;血电解质:钾4.09mmol/L,钠143.9mmol/L,氯104.3mmol/L;胸部X线片示心肺未见异常。

入院初始治疗

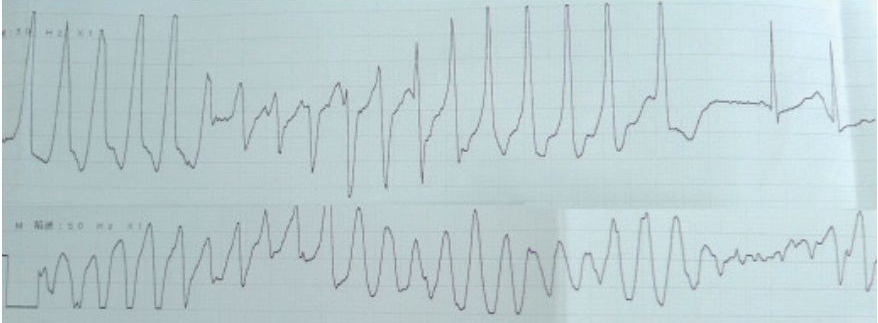

入院后予氨氯地平、缬沙坦、二甲双胍等常规降压、降糖治疗。患者于入院当天夜间再次出现晕厥,伴意识丧失,呼之不应,心电监护图示心率170次/分,室性心动过速,考虑尖端扭转型室性心动过速(TdP)(图1),立即予胸外心脏按压,并准备电复律。经胸外心脏按压后,患者意识恢复伴头痛、腹痛、恶心、不适,床旁心电图示室速终止,转为窦性心律,但QT间期明显延长达0.5s以上,且伴有T-U波畸形(图2)。以后多次心电图示T波电交替伴阵发性窦性心动过速,但无病理性Q波形成,符合长QT间期综合征(LQTS)的“3T”改变。予补钾、含镁极化液、利多卡因对症处理后患者病情稳定,未再发生TdP。因心率一直偏快(80次/分以上),故未安置临时起搏器。

图1 心电监护图

图2 床旁心电图

进一步辅助检查

心脏超声心动图示左房饱满,余房室大小内径正常,三尖瓣轻度关闭不全,射血分数60%;头颅CT未见明显异常;肝胆胰脾双肾及肾上腺B超未见异常;反复多次查肝肾功能、电解质正常,血钾3.8~4.6mmol/L,血糖9.2~18.6mmol/L,CK85U/LCK-MB10U/L,心肌肌钙蛋白I(TnI)0.03μg/L,脑钠肽(BNP)78pg/ml;动态心电图示窦性心律,平均心率81次/分,室上性早搏77次/天,ST段水平延长>0.16s;动态血压监测示平均血压148/83mmHg,最高达224/121mmHg。

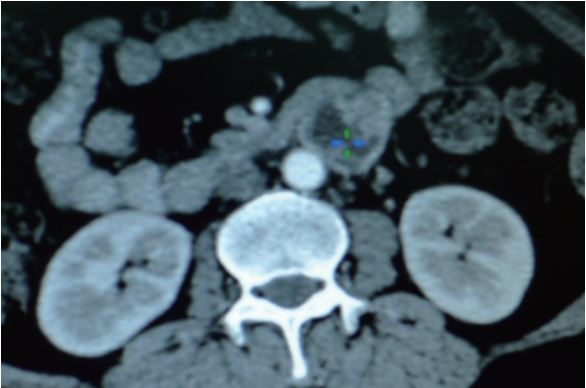

腹部磁共振成像(MRI)及增强CT示左腹主动脉旁有1个分叶状软组织密度团块影,大小约85px×90px×120px,密度不均一,边界尚清,边缘强化明显,肝胆胰脾双肾及肾上腺未见异常(图3、图4)。

图3 腹部MRI

图4 腹部增强CT

立位醛固酮(ALD)161ng/L,卧位ALD139ng/L;皮质醇(PTC,8~10点)351.7nmol/L;去甲肾上腺素(NE)2579ng/L,肾上腺素(E)143ng/L。由于NE、E明显升高,而ALD、PTC基本正常,结合影像学检查高度怀疑异位嗜铬细胞瘤可能,建议转泌尿外科进一步诊治。

治 疗

①药物治疗:加用α受体阻滞剂酚苄明控制血压在120~135/70~85mmHg、美托洛尔控制心率、扩容补液做好术前准备。

②手术治疗及病理活检:3周后行外科手术切除左腹主动脉旁椭圆形包块,大小约75px×100px×100px,重约20g,伴周围组织粘连。病理活检报告腹部包块符合肾上腺外嗜铬细胞瘤改变,免疫表型示肿瘤细胞角蛋白(CK)(-)、CD56(+)、嗜铬蛋白(CgA)(+)、突触蛋白(Syn)(+)、p53(-)、Ki-67阳性率约1%、S-100支持细胞(+),CD34染色显示血管丰富,支持副神经节瘤诊断。

患者术后血压、血糖水平较前明显下降,1周后出院。院外停用降压药随访3月,患者血压、心律正常,无特殊不适症状,未再发生晕厥。

【诊治体会】

嗜铬细胞瘤是由嗜铬细胞形成的肿瘤。在胚胎期,嗜铬细胞的分布与身体交感神经节有关。随着胚胎发育成熟,绝大部分嗜铬细胞发生退化,其残余部分形成肾上腺髓质。因此绝大部分嗜铬细胞瘤发生于肾上腺髓质。肾上腺外嗜铬细胞瘤(又称副神经节瘤)可发生于自颈动脉体至盆腔的任何部位,但主要见于腹主动脉分叉处的主动脉旁器和脊柱旁交感神经节。由于肿瘤或增生细胞阵发或持续性分泌过量儿茶酚胺及其他激素(如5-羟色胺、血管活性肠肽、肾上腺髓质素和神经肽Y等),导致血压异常升高(可达200~300/130~180mmHg)和代谢综合征。由于患者常呈间歇性发作,还有5个10%不典型表现(10%肾外、10%双侧、10%恶性、10%没有高血压、10%遗传),给临床诊断带来一定困难。国内外文献少有嗜铬细胞瘤导致间歇性LQTS伴TdP的报告,为预防猝死有的病例在确诊前已置入埋藏式心律转复除颤器(ICD)。

笔者认为本病例可带来以下启示。对心血管系统,嗜铬细胞瘤除常导致严重高血压外,还可通过分泌大量儿茶酚胺导致儿茶酚胺性心脏病改变,出现严重心律失常如期前收缩、阵发性室上性和室性心动过速甚至心室颤动,部分病例可致心肌退行性变而发生心力衰竭,临床上往往容易忽视二者间的关联而漏诊。事实上,大多恶性心律失常致心源性晕厥患者发作后一般呈血压偏低甚至休克等状态,故对间歇性恶性心律失常致晕厥患者出现矛盾性地血压升高,须警惕本病可能。对恶性心律失常的急诊处理,应在积极挽救患者生命基础上,结合全身综合情况尤其是神经内分泌系统积极寻找有无相关继发因素,避免过度治疗。

尝试用“一元论”解释多种临床表现

河北省人民医院老年病科 郭艺芳

本例患者以重度高血压和晕厥为主要临床表现,经过细致缜密检查,最终诊断为肾上腺外嗜铬细胞瘤。经手术治疗,患者得到临床治愈。

继发性高血压在临床上并不罕见,有资料显示其发病率约占全部高血压人群的5%~10%。由于此类患者的血压升高是原发疾患的临床征象之一,不去除病因血压很难得到有效控制,去除病因后血压常可恢复正常。因此对于继发性高血压患者,查找病因并对其进行针对性治疗至关重要。继发性高血压可大致分为肾实质性高血压、肾血管性高血压、内分泌性高血压以及其他特殊原因所致的血压升高(如睡眠呼吸障碍性疾病、主动脉狭窄、药源性高血压等)。嗜铬细胞瘤继发高血压是内分泌性高血压的一种常见类型。在临床实践中,遇到重度高血压(≥180/110mmHg)、经多种药物治疗后血压不能满意控制的顽固性高血压、短期内血压迅速而显著升高者或伴随多种其他临床表现的高血压患者,应注意排查是否为继发性高血压。

本例患者就诊时血压重度升高,且伴有反复晕厥发作。住院期间证实晕厥的原因为室性心动过速,且伴有QT间期延长以及T波、U波融合。根据上述临床表现,医师进行了深入细致的分析,并围绕嗜铬细胞瘤进行了相关检查,使患者最终得以确诊并得到有效治疗,这是一个非常成功的病例。

这一病例的诊治过程提示我们以下几个问题:①诊断和治疗疾病应具有整体医学思维,全面分析、考虑患者的各种信息,若本例患者仅用降压药物控制血压、用降糖药物降低血糖,其真正病因则难以被及时确定;②重度高血压中继发性高血压更为多见,须加强排查意识;③晕厥的原因复杂多样,其中心源性晕厥所占比例较高且预后更差,在诊断和鉴别诊断过程中需要重点关注;④当患者存在多种貌似不相关的临床表现时,应首先尝试用“一元论”原则解释各种症状或体征,本例患者具有高血压、高血糖、晕厥等多种表现,最终被证实均由嗜铬细胞瘤所致,若将上述临床表现割裂开来,可能会导致在确诊的过程中多走弯路。

应有针对性排查晕厥病因

浙江大学医学院附属邵逸夫医院心血管内科 孙雅逊 蒋晨阳

本例患者为中年高血压女性,因晕厥数次入院,入院后发作晕厥伴血压升高,心电图提示尖端扭转型室性心动过速(TdP)。完善进一步检查,CT结果提示肾上腺外嗜铬细胞瘤,最终外科切除肿瘤证实诊断。

晕厥可由多种原因引起,表现可轻可重,从最为良性的血管迷走性晕厥直至心源性猝死。在临床诊断过程中既须注意常见病的常见表现(如冠心病引发的恶性心律失常),也须考虑到少见病的少见表现(如本例中的继发性TdP)。本例患者所表现出来的突发性严重高血压伴头痛、乏力等症状,作为心内科医师应该首先考虑到嗜铬细胞瘤可能,并进一步检查肿瘤可能存在的位置。由于冠心病发病率逐年升高,对于有晕厥、高血压病史及TdP的中年女性,冠脉评估应作为常规手段以排除冠心病可能。

患者住院期间发生TdP,QT间期明显延长伴T波电交替,应考虑长QT综合征(LQTS)可能。应注意遗传性LQTS本身存在散发型,可中年以后发病(尤其是女性患者)且QT间期也可间歇性延长,因此在未进行手术根治及较长时间随访之前不能贸然断定为继发性LQTS。在随访期间须关注患者出院后心电图是否正常,尤其是QT间期的改变,并可行运动平板试验观察QT间期变化,以运动负荷试验后迷走反射指标排除LQTS可能。

另外须注意,尽管临床晕厥查因过程中可能应用到多种检查手段,但各种手段的重要性是不同的。例如对详细的病史及查体无阳性发现的患者,动态脑电图及脑磁共振成像(MRI)检查所能增加的阳性发现率极其有限。本例诊治过程中未进行“拉大网”式的检查,而是有针对性进行分析,发现了多种临床表现的源头病因,使继发性高血压得以根治。

总之,晕厥是较严重的临床表现,处理不当可能会误诊或漏诊可能的原发疾病。在临床实践中应注意诊疗规范性,提高诊疗水平。

加强认识嗜铬细胞瘤变化多端的表现

复旦大学附属华山医院内分泌科 季立津 鹿斌

嗜铬细胞瘤是相对罕见的内分泌疾病,大概占高血压人群的0.5%。嗜铬细胞瘤常发病凶险,存在一定致死性,然而其表现却变化多端,常易漏诊、误诊。本例患者为检查晕厥病因入院,随着诊治的不断深入怀疑可能患有嗜铬细胞瘤,通过生化和影像学检查得以确诊,从而成功治疗,其诊治过程提醒我们警惕以下几个问题。

临床表现

有嗜铬细胞瘤典型的心悸、头痛、出汗“三联征”的患者比例远比我们想象的低,约占一半左右。高血压为较常见症状,有报告提示其约占87.8%,其中阵发性高血压约50%。其他症状包括头晕、胸闷、面色苍白、乏力、恶心、体重下降、胸痛、心律失常、呼吸困难、便秘甚至低血压等。本例患者因晕厥由恶性心律失常引起,再结合高血压等病史才怀疑嗜铬细胞瘤可能,从而深入检查,由此可见该病的临床表现极为复杂,应高度警惕。

功能诊断

尿香草扁桃酸(VMA)和儿茶酚胺为既往常用诊断方法,尽管本例患者也是采用血儿茶酚胺检查诊断,但是有研究显示其敏感性和特异性均较差。目前推荐选择血浆或尿间羟肾上腺素(MN)类似物,其敏感性高达95%,特异性高达87%。

定位诊断

在本病例讨论中也提及既往对嗜铬细胞瘤的认识认为有10%位于肾上腺外,因此当肾上腺影像学检查未有发现时,应考虑肾上腺外嗜铬细胞瘤可能,常见部位为腹腔,包括本例患者所在的腹主动脉旁等,纵隔等部位也常有报告。131I-间碘苄胺(MIBG)闪烁扫描对定位诊断价值较大,但是目前在国内无法进行该检查,此时可在胸腹部CT和MRI等基础上联合正电子发射体层摄影(PET)-CT或奥曲肽显像协助肾上腺外肿瘤定位诊断。

基因诊断

近年研究显示至少24%~27%的嗜铬细胞瘤或副神经节瘤与基因突变相关,远不止原认为的10%,在儿童中这一比例更可高达40%。研究显示,年龄、家族史、肿瘤分泌功能、肿瘤多灶性与是否存在基因突变相关。如合并甲状腺髓样癌时应注意筛查RET基因,散发嗜铬细胞瘤常见的相关基因包括VHL、SDHB、SDHD等。

嗜铬细胞瘤围手术期准备

本例患者使用α受体阻滞剂酚苄明控制血压,在此基础上加用美托洛尔控制心率、扩容补液完成术前准备。近来有研究选择多沙唑嗪联合扩容进行术前准备,显示其使手术期间血压更平稳,供读者参考。还应注意嗜铬细胞瘤的β受体阻滞剂应在α受体阻滞剂的基础上方可使用,禁忌单用β受体阻滞剂。

儿茶酚胺和糖代谢

从该病例中我们可以看到嗜铬细胞瘤对糖代谢的影响,儿茶酚胺与肾上腺素能受体结合抑制胰岛素分泌,增加肝糖原分解使糖耐量异常,引起血糖升高。

总之,嗜铬细胞瘤表现多变,临床医师需要重视提高识别该疾病的能力。

病例来源:中国医学论坛报

注:本网所有转载内容系出于传递信息之目的,且明确注明来源和/或作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,所有内容及观点仅供参考,不构成任何诊疗建议,对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。

扫描二维码,关注微信公众号

扫描二维码,下载APP到手机