病历摘要

一例53岁女性患者,因“反复胸闷、心悸、晕厥3年”入院。近3年来患者反复出现胸闷、心悸,偶伴头痛、面色苍白、出汗、恶心、黑、晕厥,持续数分钟后自行缓解,多次就诊于外院未明确诊断。

患者一次胸闷发作时外院心电图(ECG)检查提示心房颤动(房颤),心率71次/分,血压155/90 mmHg,症状缓解后ECG正常,外院考虑为“阵发性房颤” ,给予β受体阻滞剂(倍他乐克)、盐酸胺碘酮片(可达龙)口服,此后仍有发作。就诊于我院门诊,详细询问病史,患者的上述症状均发作于排尿后数分钟,为进一步诊治收入病房。患者既往有高血压史3年,最高160/95 mmHg,平素口服倍他乐克12.5 mg,2次/日,血压控制欠佳。5年前绝经。

入院查体及辅助检查 无异常。

入院诊断 ①胸闷、心悸待查,②心律失常――阵发性房颤?③晕厥待查:排尿性晕厥?

院内检查

患者入院第4天,检查结果如下:尿香草扁桃酸(VMA)9.9 mg/24 h(参考范围<13.6 mg/24 h),血甲氧基肾上腺素71.9 pg/ml(14.0~90 pg/ml),血甲氧基(去甲)肾上腺素129.5 pg/ml(19.0~121 pg/ml)。甲状腺功能正常。24 h动态心电图显示全程为窦性心律(46~113次/分),房性早搏38次/分,连发3次,成串1次。腹部、盆腔CT平扫+增强示膀胱前底壁见结节灶,考虑为异位嗜铬细胞瘤(图1)。

图1 盆腔CT图像 箭头所指:膀胱前下方可见一结节状软组织影,直径约2 cm,边缘清晰,内部密度较均匀。

图1 盆腔CT图像 箭头所指:膀胱前下方可见一结节状软组织影,直径约2 cm,边缘清晰,内部密度较均匀。

图2 大体标本 手术切除大体标本为灰白、灰黄圆形肿物1枚,直径2.5 cm。

图2 大体标本 手术切除大体标本为灰白、灰黄圆形肿物1枚,直径2.5 cm。

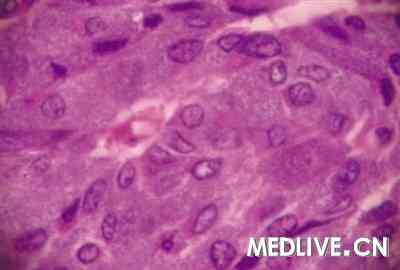

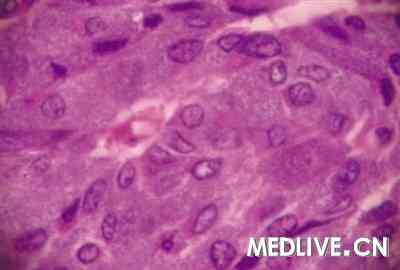

图3 光镜图像 瘤细胞大小一致,核仁明显,胞浆内富含颗粒,无明显异型,间质为血窦。

图3 光镜图像 瘤细胞大小一致,核仁明显,胞浆内富含颗粒,无明显异型,间质为血窦。

医生嘱患者大量饮水后憋尿,患者排尿前无不适,心率、血压、ECG、UCG均正常,排尿2 min后出现胸闷、心悸、头痛、面色苍白、出汗、恶心,无黑、晕厥,ECG示不典型房扑,心率66次/分。UCG较前无明显改变。发作10 min后症状渐缓解,ECG恢复正常。

讨论1 导致房颤的病因及嗜铬细胞瘤的诊断

吴志明(心内科) 患者反复出现胸闷、心悸,且发作时ECG提示房颤,症状缓解后ECG恢复正常,故考虑为阵发性房颤。患者黑、晕厥的症状均发生于排尿后,且伴面色苍白、出汗,故首先考虑为排尿性晕厥。

王翔飞(心内科) 根据患者病史及检查结果考虑房颤诊断成立,但还应查找心律失常病因。通常房颤的病因有以下几种:①高血压性心脏病 高血压引起房颤与其导致左室肥厚及左房增大有关。弗雷明汉研究认为,左室厚度每增加4 mm,房颤风险增加 113倍,左室质量每增加1个标准差,房颤风险增加112倍。研究表明,左房容积每增加30%,房颤发生率增加43%。该患者有高血压病史,但入院时超声心动图(UCG)示左房、左室不大,故不支持此诊断。②冠心病 患者虽有高血压、绝经2种危险因素,但平素无典型心绞痛症状,发作时ECG未见ST-T改变,故此病因亦暂不考虑。③风湿性心脏病 患者无风湿性心脏病史,入院时UCG示各瓣膜形态及功能正常,故可排除。④其他心脏疾病 心肌炎、心肌病、心力衰竭、心脏术后、病窦综合征、预激综合征等,目前无相关依据支持上述诊断。⑤甲亢 患者无怕热、多汗、消瘦、烦躁等症状,触诊甲状腺不大,可查甲状腺功能进一步排除。⑥孤立性房颤 此为一种排他性诊断,只有在未发现引起房颤的器质性病变时方可考虑。该患者目前仍须进一步排查。

颜彦(心内科) 根据患者临床表现,须考虑嗜铬细胞瘤。嗜铬细胞瘤释放大量儿茶酚胺,导致心脏病,出现多种心律不齐。尽管嗜铬细胞瘤在房颤病因中所占比例极低,但对该患者应重点排查。嗜铬细胞瘤诊断主要包括:①定性诊断 甲氧基肾上腺素和甲氧基去甲肾上腺素检查的敏感性和特异性均高于肾上腺素和去甲肾上腺素,可作为首选的生化检查方法;②定位诊断 CT或磁共振成像(MRI)是首选的定位检查方法。该患者的症状与排尿有关,故应重点检查盆腔(特别是膀胱内)有无占位。

至于晕厥,用一元论解释,须考虑嗜铬细胞瘤,机制可能与缩血管物质过度释放后血管扩张、有效血容量减少及心律失常有关,但仍须与其他病因鉴别。第一,血管反射性晕厥 主要包括血管迷走性晕厥、直立性低血压性晕厥、排尿性晕厥等。从患者发病特点看,须考虑排尿性晕厥,但患者伴头痛、心悸,并不支持。第二,心源性晕厥 包括心室流出道或流入道梗阻性疾病、急性心脏泵功能衰竭、急性心包填塞、严重快速或缓慢性心律失常。患者无病理性杂音、心功能不全、低血压、颈静脉怒张等,且UCG正常,故前三者均不考虑。患者发作时虽有房颤,但心室率正常且无长间歇,故心律失常致晕厥依据不足,拟查24 h动态心电图进一步排除。第三,脑源性晕厥 患者无神志和精神异常,无肢体活动及感觉障碍,病理征阴性,故不考虑此诊断,必要时行相关检查。此外,低血糖、重度贫血等也可导致晕厥,该患者的病史及相关检查均不支持。

讨论2 异位嗜铬细胞瘤的诊断和治疗

郭卫军(内分泌科) 嗜铬细胞含大量膜结合儿茶酚-邻-甲基转移酶,可将儿茶酚胺转变为3-甲氧基(去甲)肾上腺素,一些嗜铬细胞瘤即使不分泌儿茶酚胺,也能进行上述代谢。90%以上的血浆3-甲氧基(去甲)肾上腺素由肿瘤直接释放。因此,采用血浆或尿3-甲氧基(去甲)肾上腺素诊断嗜铬细胞瘤的敏感性和特异性很高。而该患者仅甲氧基(去甲)肾上腺素轻度升高,诊断嗜铬细胞瘤的依据不充分,必要时行激发试验。

金航(放射科) 发生于肾上腺髓质外的嗜铬细胞瘤称为异位嗜铬细胞瘤,好发部位依次为:腹主动脉(75%)、膀胱(10%)、胸部(10%)、头颅、颈和盆腔(5%)。解剖学定位对异位嗜铬细胞瘤的诊断及手术治疗意义重大。该患者膀胱前下方可见一结节状软组织影,边缘清晰,内部密度较均匀,增强后病灶均匀强化,从影像学上判断,为嗜铬细胞瘤的可能性较大。

樊冰(心内科) 患者的症状由排尿诱发,影像学检查结果提示嗜铬细胞瘤可能性大,但生化指标不十分支持该诊断,请泌尿科会诊,并征得患者及家属同意,决定行手术探查以明确诊断。

郭剑明(泌尿科) 该患者有手术探查的指征。按照嗜铬细胞瘤进行术前准备,患者血压稳定在125/70 mmHg左右。打开膀胱,患者收缩压突然升至320 mmHg,予以酚妥拉明控制血压后,探查膀胱,前壁黏膜下可见一直径约3 cm肿块。完整切除肿瘤,标本送病理。从术中情况看,患者血压骤然升高,酚妥拉明降压效果显著,更支持嗜铬细胞瘤的诊断。手术切除肿瘤是目前嗜铬细胞瘤最有效的治疗方法。通常选择膀胱部分切除术,当肿瘤较小且包膜完整时可行肿瘤剜除术,当位于膀胱三角或广泛浸润时须膀胱全切。膀胱嗜铬细胞瘤一般预后较好,但须随访。

王岫南(病理科) 大体标本如图2所示,镜下检查见图3。酶标示抗广谱细胞角蛋白抗体(CK广)(-),CK18(-),SYN(-),CHG(+),CD56(++),S100(++),CK7(-),嗜铬染色(-)。病理诊断示(膀胱)嗜铬细胞瘤。

颜彦(心内科) ①患者症状发作时ECG示房颤、房扑,对于心律失常,应努力寻找病因及诱因。该患者在切除嗜铬细胞瘤后未服用任何抗心律失常药,但症状未再发作。②嗜铬细胞瘤(尤其是异位嗜铬细胞瘤)常因发病率低或被其他症状掩盖而被漏诊或误诊。疾病诊断应首先考虑常见病、多发病,考虑患者为排尿性晕厥也在情理之中。但对患者的伴随症状,用一元论来解释,应考虑肾上腺外其他部位嗜铬细胞瘤的存在,而在膀胱内实属罕见。③国外曾对17例嗜铬细胞瘤患者和14例病理证实为其他肾上腺肿瘤的患者分析发现, 血游离甲氧基(去甲)肾上腺素、尿分馏甲氧基(去甲)肾上腺素对嗜铬细胞瘤诊断的敏感性接近100%。而该患者血甲氧基(去甲)肾上腺素仅轻度升高,甲氧基肾上腺素正常,可能与肿瘤功能低有关。④在诊断嗜铬细胞瘤后,还须排除是否合并其他内分泌肿瘤。通常合并甲状腺髓样癌和甲状旁腺功能亢进居多,称之为2型多发性内分泌腺肿瘤,但该病例特点不支持此诊断。患者出院后随访1个月,无上述症状发作,血压、ECG均正常。

作者:上海复旦大学附属中山医院 吴志明 颜彦 樊冰 王翔飞 郭卫军 金航 王岫南 郭剑明 葛均波