作者 吉林大学第一医院肝胆胰内科 姜红丽 张睿 胡玉琳 辛桂杰

门静脉血栓(PVT)是肝硬化常见的并发症之一,若合并严重的腹腔感染,则出现PVT的机率会更高,Wang等研究就表明腹腔感染与PVT有关。本文报道1例肝硬化突发消化道出血合并腹腔感染导致急性PVT后,出现自发性再通的诊疗经过,提醒临床医生,对于病情危重的肝硬化PVT患者若无法行药物溶栓或手术治疗,积极治疗原发病和去除诱发因素也至关重要,同样可能取得良好的治疗效果。现将该病例诊疗经过结合相关文献分析如下。

1、病例资料

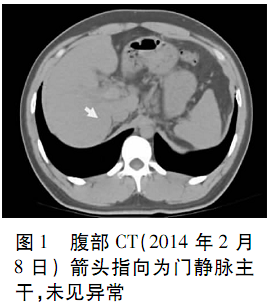

患者男性,31岁,因间断腹部不适20余天、间断黑便4d,于2014年2月18日入院。患者于20余天前无明显诱因出现腹部胀痛,自觉发热(未测体温),无咳嗽、咳痰,自行口服扑热息痛后上述症状好转,未进一步诊治;10 d前腹胀症状加重,就诊于当地医院消化科,发现HBsAg、抗-HBe、抗-HBc阳性,HBVDNA定量4.29×106拷贝/ml,腹部CT提示慢性肝损害,门静脉系统未见异常(图1),胃镜提示食管静脉曲张,考虑乙型肝炎肝硬化,给予保肝及对症治疗。

4d前于当地医院住院过程中无明显诱因出现暗红色血便,量约800ml,伴有腹痛,给予止血及对症治疗,当日行全腹部增强CT发现门静脉及左右分支内血栓形成(图2),请介入科会诊考虑患者需行止血治疗,无法行急诊溶栓治疗,给予止血及保肝治疗4d后患者未再出现黑便,但腹胀痛加重,为求进一步治疗PVT及腹胀痛转入本院。

既往否认高血压、心脏病、糖尿病病史,饮酒史10年,20g/d。

入院查体:生命体征正常,面色晦暗,皮肤、巩膜轻度黄染,未见肝掌,前胸部可见数枚蜘蛛痣,心、肺查体未见异常。腹部膨隆,腹肌紧张上腹部压痛、反跳痛阳性,肝、脾肋下未触及,肝区叩击痛阳性,移动性浊音阳性,双下肢无水肿。辅助检查:

外院:上腹部CT平扫:(1)肝右后叶上段改变,不除外慢性肝损害或囊肿;(2)腹腔少量积液。胃镜:食管静脉曲张(轻度);慢性浅表麋烂性胃炎。HBVDNA定量:4.29×106拷贝/ml。全腹CT平扫+增强:门静脉主干及左右分支内血栓形成、腹水、胆囊炎。

本院:腹部彩超:慢性肝损害声像,门静脉主干栓子形成,腹腔积液。血常规:白细胞33.85×109/L,中性粒细胞百分比0.79,红细胞3.84×1012/L,血红蛋白127g/L,血小板83×109/L。凝血常规:凝血酶原时间(PT)20.8s,国际标准化比值(INR)1.82,凝血酶原活动度(PTA)41%。肝功能:胆碱脂酶1557U/L,白蛋白25.3g/L,TBil 61.3umol/L,DBil 31.6 umol/L。腹腔穿刺液检查:蛋白11.89g/L,葡萄糖9.36mmol/L,Rivalta实验阴性,白细胞950×106/L,红细胞81600×106/L,多核0.42,单核0.58。乳酸脱氢酶(腹水)426U/L。

临床诊断:乙型肝炎肝硬化失代偿期、上消化道出血、急性PTV形成、自发性腹膜炎。入院后给予保肝、止血、抗病毒、抗感染及其他对症治疗,行骨髓穿刺及活组织检查排除血液系统疾病,同时定期腹部影像学观察PVT变化经上述治疗,患者一般状态明显改善,腹胀痛缓解,尿量增多,黄疸消退,化验血常规白细胞及中性粒细胞百分比明显降低,腹水感染得到控制。入院后第10天复查腹部彩超发现腹水减少,门静脉主干血栓形成后部分再通,门静脉左右分支血栓消失。第12天复查血常规白细胞及中性粒细胞百分比恢复正常,PTA上升至54%,办理出院。出院1个月后复查腹部彩超,门静脉血栓完全消失。

2、讨论

PVT在临床上主要表现为腹痛、脾大、发热、腹水等。其形成的病因分为局部及全身性:局部因素主要包括肝硬化、腹腔内感染及炎症、腹外伤或手术损伤、腹部肿瘤等,约占70%;全身因素包括两方面,一是先天性遗传:包括抗凝血酶Ⅲ缺陷症、蛋白质C缺乏症、蛋白S缺乏症和凝血因子V突变等;后天性因素包括某些血液系统疾病,如抗磷脂综合征、骨髓增生异常综合征、夜间阵发性血红蛋白尿以及妊娠、长期口服避孕药、恶性肿瘤等。该病通过超声、血管造影、CT或磁共振成像(MRI)大多可明确诊断。治疗上可通过评估病情选择抗凝治疗(低分子肝素、华法林)、介入治疗手术治疗等,少数患者可发性再通。

PVT患病率约为10%-25%,随着肝硬化严重程度的增加而加重。肝硬化患者出现PVT与门静脉血流速率减慢相关,同时肝脏是人体的个重要的合成器官,肝硬化患者肝功能较差,其肝脏合成抗凝血因子及促凝血因子均受损,导致凝血机制异常而易形成。Bihari等的一项3170例肝硬化患者的研究表明静脉血流瘀滞、血管内皮损伤、血液高凝状态与肝硬化发生PVT机制相关。高龄,Child-Pugh分级B级、C级,PT、INR、血小板显著降低,抗凝血酶Ⅲ、蛋白C、蛋白S缺乏的患者易形成PVT。关于肝硬化,尤其已进展至失代偿期肝硬化患者出现PVT,并进行相关治疗的研究相对较少,而且最新的PVT诊治指南并没有为肝硬化PVT的防治提供明确的建议。

本例肝硬化患者合并严重的腹腔感染,查体腹膜刺激征阳性,化验提示血常规白细胞、中性粒细胞百分比及腹水白细胞计数明显高于正常。腹腔炎症可通过小静脉回流至门静脉,出现血管内皮炎症损伤,全身炎症可至血液浓缩,导致血液高凝状态;同时消化道出血后血容量不足减慢门静脉血流、肝硬化出凝血机制异常等多重因素导致急性PVT形成。因患者严重感染合并消化道出血,且凝血功能差,无法行药物溶栓、手术取栓等直接治疗,积极腹水引流清除感染灶、全身抗感染、止血等对症治疗后1个月余患者PVT完全消失。有关PVT自发性再通的机制目前尚不清楚。陈少伯等对急性ST抬高性心肌梗死63例患者中出现发性再通21例研究表明,较好的血管内皮功能有助于梗死动脉的自发性再通;同时血栓负荷的大小与自发性再通的发生率呈负相关。Kirchner等报道了2例急性胰腺炎导致的PVT随炎症好转出现血栓自发性再通的病例,提示血栓自发性再通可能与炎症缓解等因素有关。

针对本例患者急性PVT形成后出现发性再通,笔者认为可能的原因有:(1)患者年轻,无心脏病、糖尿病、高脂血症等可导致血管内皮功能降低的病史,血管内皮功能较好,为血栓自发性再通提供了一个良好的基础;(2)腹腔感染可诱发PVT,消化道出血降低门静脉血流且可加重感染,及时治疗出血、去除感染诱发因素及积极抗感染治疗,为血栓出现自发性再通提供了保障;(3)患者血栓仅局限于门静脉主干及其左右分支,肠系膜上、下静脉及脾静脉均未见血栓形成,可见血栓负荷相对较小,为血栓自发性再通提供了有利条件。其他原因还可能与患者首次发病、治疗配合等因素有关。

摘自:临床肝胆病杂志第31卷第3期2015年3月

病例来源:临床肝胆病杂志

注:本网所有转载内容系出于传递信息之目的,且明确注明来源和/或作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,所有内容及观点仅供参考,不构成任何诊疗建议,对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。

扫描二维码,关注微信公众号

扫描二维码,下载APP到手机